借金を相続放棄することはできる?借金は誰が払う?相続放棄できないケースって?あなたの不安を弁護士が解消

更新日:2025/05/08

借金を相続放棄することはできる?借金は誰が払う?相続放棄できないケースって?あなたの不安を弁護士が解消

借金を相続放棄することはできる?

- 両親も高齢でそう長くはない。でも、借金の問題をどうしたら良いのだろう……。

- 長年音信不通だった兄弟が入院したとの知らせがあった。でもどうやら、多額の借金を背負っているようだ……。

- 家族の保証人になってしまったけど、肝心の借金をした本人がそろそろ亡くなってしまいそうだ……。

ご家族の借金問題にお悩みの方は、大変多くいらっしゃいます。ご家族が借りたものだからと、泣く泣く返済せざるを得ないとお悩みの方もいらっしゃいます。

しかしながら、ご家族の借金の問題を、相続放棄することによって解消できるとご存じでない方もいらっしゃいます。以下では、借金を相続放棄できるかどうかということについて、解説していきます。

相続放棄とは

そもそも、相続放棄とは、どのような制度なのでしょうか。民法には、以下のとおり、規定が置かれています。

相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

このように、相続放棄とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う手続となります。相続放棄は、相続人が亡くなった際に住んでいた場所(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に、必要書類と申述書を提出することで行います。このように相続放棄をすることで、被相続人の相続に関し、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

この手続を行うことで、相続人としての立場はなくなりますから、借金も、資産も、どちらも相続することが無くなります。なお、相続人としての立場がなかったものと扱われるため、相続放棄をした人の子ども・孫にも、相続権が無くなることとなります。

相続放棄したら借金は誰が払う?

ちなみに、被相続人が相続放棄したら、借金は誰が払うことになるのでしょうか。以下の事例を基に考えてみましょう。

例1:被相続人(父)に借金が100万円あり、その子2人が共に相続放棄をした場合(但し、母は既に亡くなっている。また、父には兄弟が居ない。)

この場合には、本来は、父の借金を子2人が、法定相続分に則って、2分の1ずつ(つまり50万円ずつ)返済する義務を相続することとなります、しかしながら、子が相続放棄すると状況が変わります。

まず、子ども一人だけが相続放棄した場合です。この場合、相続放棄しなかった方の子どもが父親の資産・負債を全て一人で相続することになります。子ども一人が相続放棄したことで、相続人がもう片方の子ども一人だけであったとみなされるのです。

次に、子ども二人ともが相続放棄した場合です。この場合、全ての相続人が相続放棄したことになりますので、他に相続人が存在しない以上、誰も被相続人の資産・負債を相続しません。借金を支払う者が居なくなることとなります。

例2:被相続人(父)には借金が100万円あり、その妻が相続放棄した場合(但し、父の父母は亡くなっている。父には、弟がいる。)

この場合には、本来、妻が単独で被相続人の借金100万円を支払う義務を負います。しかしながら、妻が相続放棄すると、妻が相続人の立場を失います。この結果、次順位の相続人、つまり父の弟に相続権が生じます。

父の弟は、父が亡くなった際には父の相続権を有していなかったわけですから、父が亡くなったこと・父の妻が相続放棄をしたことの両方を知った時が、「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。父の弟は、この時から3か月以内に相続放棄手続を取る必要があります。

父の弟も相続放棄した場合には、例1同様に誰も相続人が居なくなるので、借金を支払う者が居なくなることとなります。

ちなみに、誰も借金を払わない場合には、どうなるのでしょうか?

もはや誰も借金を返す義務を負いませんので、貸倒れにならざるを得ないことが大半でしょう。被相続人が不動産等の財産を持っていた場合には、この財産を売却して一部でも返済を受けるために、債権者が、相続財産清算人選任の申立てをする場合もあります。

ただ、いずれにしても相続放棄によって相続人の立場を失ったとすれば、もはやあなたが関知する問題ではなくなるといえます。

借金の相続権はどこまでが対象?

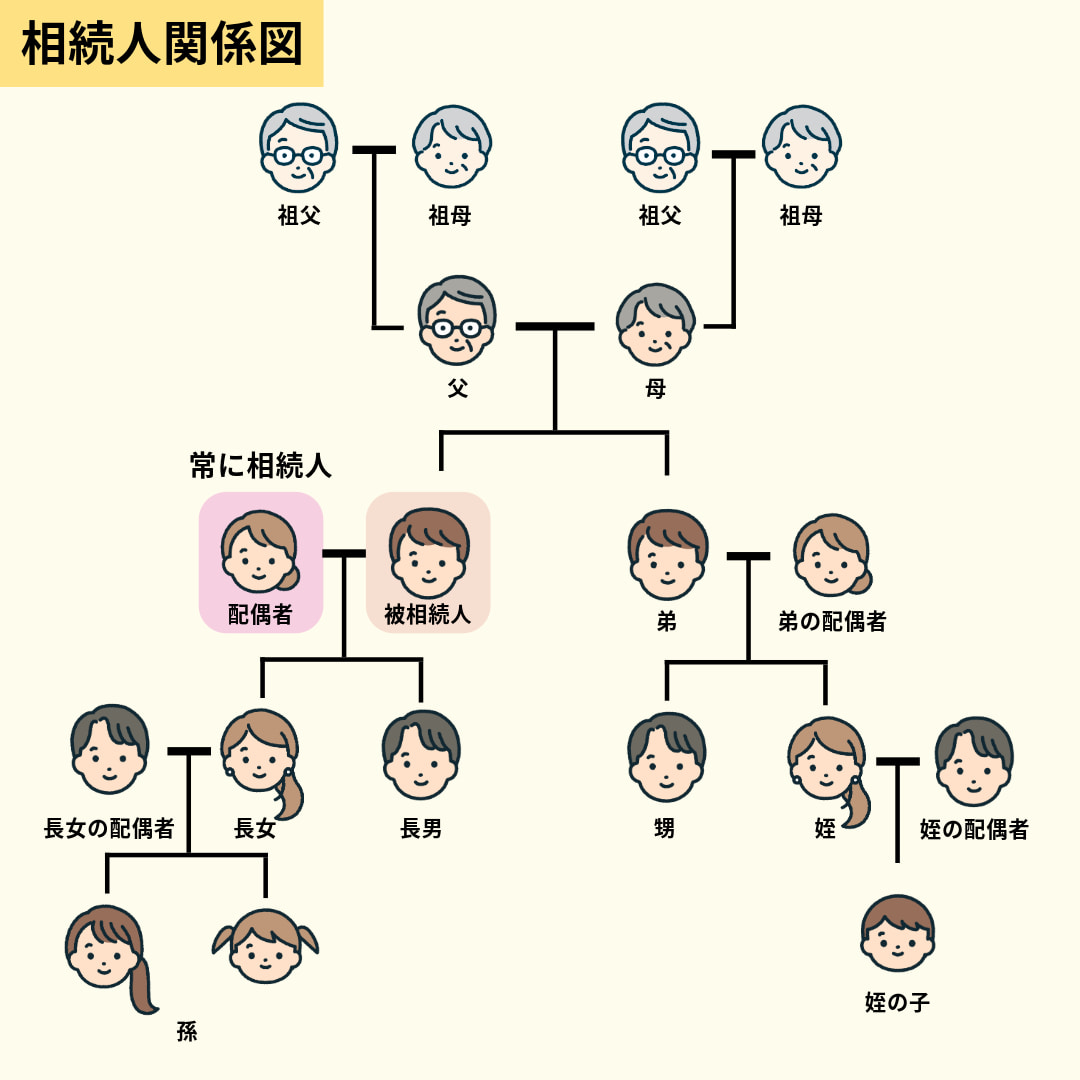

それでは、借金の相続権はどこまでが対象となるのでしょうか?若干ややこしいですが、民法には以下のとおり、相続人についての定めが置かれています。

子及びその代襲者等の相続権

第887条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

配偶者の相続権

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

この規定のとおり、配偶者は常に相続人となり、子どもが居れば配偶者と子どもが、子どもが居なければ配偶者と直系尊属(直系の父母・祖父母等)が、子どもが居なくて直系尊属が亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹が、相続人となります。

それぞれの法定相続分は、以下のとおりとなります。

- ① 妻と子どもが相続する場合 妻2分の1、子ども達2分の1を按分

- ② 妻と直系尊属が相続する場合 妻3分の2、直系尊属が3分の1を按分

- ③ 妻と兄弟姉妹が相続する場合 妻4分の3、兄弟姉妹が4分の1を按分

更に、例えば子どもが先に死んでしまっていた場合や、兄弟が先に死んでしまっていた場合には、相続人となるはずであった人の直系卑属(直系の子ども・孫等)に相続がなされます(これを代襲相続といいます。)。このため、被相続人から見て、姪っ子・甥っ子やそれらの更に子どもまで、借金の相続がなされる可能性があります。

このため、借金を残した人が亡くなった場合の相続放棄は、これらのやや遠い親戚まで含めて行う必要が生じてくるといえます。特に甥や姪、更にはその子どもまで含めてしまうと、相続人が日本中に散らばってしまっていることもありますから、注意が必要です。

親の借金を相続放棄できないケース

さて、それでは、親の借金を相続放棄できないケースはあるのでしょうか?

端的にいえば、相続放棄前に親の財産(遺産)に一部でも手を付けてしまうと、相続放棄ができなくなります。つまり、相続財産の一部でも処分してしまった場合には、相続放棄ができなくなってしまうのです。

ちなみに、相続財産の処分とは、以下のようなケースを指します。

- ① 被相続人の遺産を私的に利用してしまった

- ② 被相続人の遺産を隠してしまった

- ③ 被相続人名義の契約を解約してしまった

- ④ 被相続人の借金を一部でも返済してしまった

相続放棄をするかもしれない場合には、これらの行為をしないよう、とにかく注意をしておきましょう。基本的には、遺産にはタッチしないことが得策です。

また、自己のための相続が発生したことを知ってから3か月経つまでの間に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなかった場合も、相続放棄ができなくなります。

相続財産の調査が終了していないなど、借金の方が資産よりも多いか分からない場合には、必ず、家庭裁判所に対して相続放棄申述期間の延長を申し出るようにしましょう。

いわゆる四十九日が経過したときには、相続放棄のために残された時間が1か月強しかありませんから、できるだけ早期に準備をすることが必要です。

これ以外にも、どうしても親の名義の不動産を相続したい場合など、親の資産を引き継ぐ必要があるときも相続放棄を選択することはできません。

また、親の生前に(つまり死亡前に)相続放棄をすることもできませんので、注意が必要です。相続放棄は、あくまでも正規の手続によって家庭裁判所に申し立てる必要がある手続となります。

まとめ

以上のとおり、借金を相続放棄できるかどうかについて解説して参りました。ご家族の借金の問題は、なかなか誰かに相談できる内容でもなく、1人でお悩みを抱えてしまう方が多い印象です。

しかしながら、そこまで深刻に悩みすぎることなく、相続放棄という比較的簡便な方法によって手続が可能であることを是非念頭に置いていただければ大丈夫です。

被相続人死亡後直ちに法律専門家である弁護士にご相談いただくことができれば、相続放棄は充分に可能です。

当事務所では、相続放棄の案件を多数抱えております。相続放棄についてお悩みの場合には、ぜひ、当事務所にご相談ください。

早めに相談が、あなたとそのご家族を救います。当事務所は、あなたからのご相談を心待ちにしておいります。

0120-100-129

お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!

平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、

受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。